今日の東京は一日中雨。大して急ぎの用事もないため、こんな日は運動不足を解消すべくせっせと電車通勤しています。編集部がある世田谷の三宿という場所は、最寄り駅が遠いちょっとした陸の孤島的なところでもあるのですが、普段まったくといっていいほど歩かないドアtoドアなバイク通勤者にとってはそれがかえってありがたいと、えっさほいさと歩いています。

電車通勤やクルマでの打ち合わせ等で重宝しているのが、じつはスタンダードサイズのSIDE CARGO PACK。つまりバイクでも電車でもクルマでもいつも同じバッグなのですが……それはさておき、何が気に入っているかといえば、ショルダーベルトの長さを自在に調節できるところ。

我がSIDE CARGO PACK、モチーフにしたのは1960年代の米軍ARMYバッグ。筒状のバッグを折り返すことでフラップ(蓋)の役割を果たす構造や、正面の二本のベルト等、基本的な作りは踏襲していますが、その元となったARMYバッグの最大の特徴は、持ち手となるベルト(SIDE CARGO PACKのショルダーベルト)部分が[上の写真]くらいの長さしかないということ。

写真のように肩にかけた場合は脇にジャストフィット、手で持っても長過ぎず持ち運びしやすい絶妙な長さで、これはこれで使いやすくさすが軍モノだなぁなんて感心させられるのですが、ならばと、電車通勤やクルマでの打ち合わせの時にはSIDE CARGO PACKのショルダーベルトを短く調節し、軍モノよろしく使っているワケです。こうして使うたびに思うことが、“こんな感じ”で使えるバッグって意外と少ないということ。

若い頃ほどファッションに敏感じゃなくなったからか、普段バイクだからなのか、歩く時にどんなバッグを持てばいいのかワカラナイ……なんて最近とくに感じています。 それほどたくさん荷物があるわけじゃないからリュックを背負う気にはなれないし、かといってメッセンジャーバッグ等の斜めがけもなんだか若々しいなぁ、なんて。

つまり、バッグを新調しようと思っても何を選べばいいのかワカラナイし、そもそもさほど買う気もない。そんなとき「米軍ARMYスタイルで持つSIDE CARGO PACK」がばっちりハマってくれたのでした。当時の軍モノ的なラフなイメージは服装を選ばないというか、ファッショナブルじゃないところがむしろちょうど良く、なによりもさっき書いたように肩にかけても手で持ってもヨシな使い勝手がなんともシックリくる。

バイク用8割、歩きの時用2割。この使い方はほんとにオススメ。そして懸案の「バッグどんなの持てばいいのかワカラナイ」問題が解決してくれてスッキリなのです。ちなみに合皮素材なら雨の日にもバッチリで、意外とスーツスタイルでもイケる? なんて思ってしまいます。

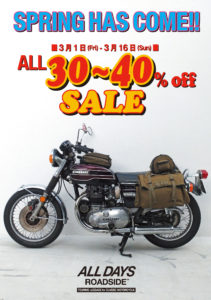

SIDE CARGO PACKの合皮ver.もまだ在庫豊富な[SPRING SALE]は今週土曜日まで開催中です。この機会にぜひ!!