前回はずいぶん残念なお知らせになってしまいましたが、文句を言っても始まりません。イヤなら乗らなきゃいいだけ。さっさと気持ちを切り替え、むしろどのメーカーのブレーキシューがドラムへの攻撃性が高くないのか!? を追求しながら、定期的なハブ交換もSRライフの趣味性と割り切り楽しんだ方がいいかもしれません。でも当時モノのキャストホイールにおいては深刻。お金を出せば……なモンダイじゃありませんからね。そうはいっても悩ましいトコロです。

■ブレーキドラムは消耗品!? その1は→こちらへ。

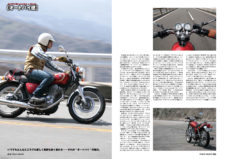

その1でも書きましたが、かれこれ7〜8年前にワイズギア製キャストホイール (前後18インチ)を装着[写真左]し、その後フロント19インチ化にあたりフロントホイールだけスポーク仕様[写真右]となりました。じつは当初’79年SP仕様のキャストホイール(フロント)を入手し、前後キャストホイールでのF19インチ化を試しましたが、これがスポークホイールや現行のワイズギア製キャストホイールと比べると、イヤになるほど重たかった!! んです。

それぞれ重さを測ってみると、その差は約1〜1.5kg。数字にするとわずか1キロちょっと……な感じですが、走るとその重量増があらゆる場面で顔を出したのです。

ホイール全体を鋳造することで、丈夫で高剛性、さらにチューブレス化も可能にしたキャストホイールは、’70年代後半に“ヤマハスポーツ新時代”のキャッチフレーズとともにヤマハが先陣をきって市販車に採用しました。海外モデルではまず’76年のRD400に、国内では’78年にXS750スペシャル、GX400/GX250、RD50から採用され、SRには’79年のSPモデルで登場。

二輪での鋳造ホイールの認可を国内で初めて受けたのがヤマハ。当時としては革新的な技術だったのでしょうが、現在の鋳造ホイールと比べるとやはりその重さはなかなかです。その証拠に、見た目はまるで変わらない現行ワイズギア製のキャストホイール[写真右]はスポークホイールと同等の重量で仕上げられています。

この1キロちょっとの重量増、想像以上にその影響を感じさせたのが、走行中のジャイロ効果として。鋳造技術や素材の問題だと思いますが、当時モノのキャストホイールはどうやら外周部分にもしっかりと重さがあるようで……これが走行中の回転数とともに“直進安定性”としての慣性力を発揮したのでした。直進安定性が増すということは、言い換えれば軽快性が損なわれるということ。どちらが優れているというハナシではなく、ホイールの重量差によるはっきりとした違い。直進安定性が増している方が好きなヒトもいれば、もう少し軽快な方が好きなヒトもいる……というだけのこと。ちなみに僕の好みは後者。

この違い……リアよりフロントの方が体感的にも影響が大きく、ホイール重量増のおかげで悪くなった路面追従性はタイヤの接地感を希薄にし、さらに直進安定性を増加させたジャイロ効果は、車体の傾きに応じてハンドルが“切れていく”ステアリング・レスポンスを鈍くする……スリムな単気筒SRの軽快さを楽しんでいた僕にとってはネガティブな要素でしかなかったのです。そのため、F19インチ化をしていた頃、フロントのみスポークホイールに変更したのでした。

・

そう思うと……“ヤマハスポーツ新時代”と銘打ってキャストホイールがデビューした当時、大型モデルではまだよかったのかもしれませんが、中型以下のモデルでの評判は実際どうだったのでしょうか!? SRでは’79年のSR500/400SPで採用されたキャストホイールは不評で、翌年スポークホイールが復活したなんて話も聞きますからね。

そんな経緯を経て、長いあいだRキャスト、Fスポークで走っていましたが、前回書いたリアのブレーキドラム磨耗問題で、リアホイールもスポークになり、そして現在はフロントを再度18インチに戻し、それに伴いRスポーク、Fキャスト(ワイズギア製)になりました。なんで今度はフロントだけキャストなの!? も含め、続きはその3で。

続く。