昨夜の風はヤバかったですね。いつもどおり21時過ぎに帰りましたが、時折吹く突風はなかなかの恐怖で、1〜2メートルずるずる押されたときはさすがにビビりました。で、台風並みなんて言われていたからなのかどうなのか、今日は午前中から台風一過的快晴で最高の通勤日和。通り道に東名高速から外環まで抜ける首都高を延々工事している箇所があって、ぐるっと寄り道していたら空がキレイな川沿いに出たので一枚パシャり。

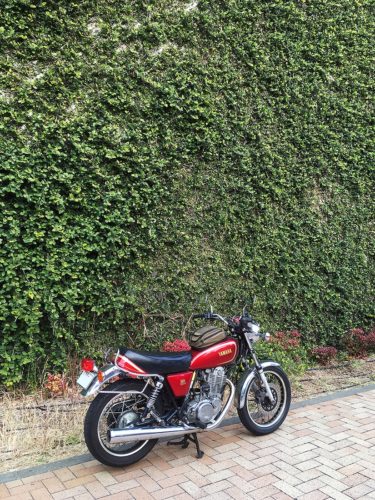

編集部に着いたらまずは洗車。昨夜の雨汚れは即キレイにします。洗車、気持ちいいですね。自分のバイクを触ってられるだけで気分も最高です。ホースの水で埃や土汚れを落とし、その後は中性洗剤を使いながらウェスでさっと汚れを落とします。洗車はずっとこのやり方。最近は洗車グッズも色々とあるんでしょうけど、14年乗り続けてぼちぼちキレイな状態を保てているので難しく考えずヨシとしています。

で、タンクとサイドカバーにだけはワックスがけもしますが、ワックスも人それぞれ好みがありますよね。僕は数年前に知り合いの用品店スタッフの方に勧めてもらってからずっとこのAUTOGLYM。用品店ではイギリス王室御用達的な宣伝文句で売られてますが、あまり気を遣わず少量塗って拭き取るだけでピカッと輝いてくれるので重宝しています。

大切でいつでもキレイな状態を保っていたいけど、多少傷がついていたって気にならない。10年以上乗っていると自然とこんな気持ちになるのか、僕にとってSRはほんとにちょうどいい距離感のオートバイ。洗車も15分ほどで終了。いやぁ気持ちいい。今日もいい一日です。

・

・

日常的バイクライフのお供には、ALLDAYS ROADSIDE™️のSIDE CARGO PACKを🙋♂️

・

ご用命は→こちらから。

・